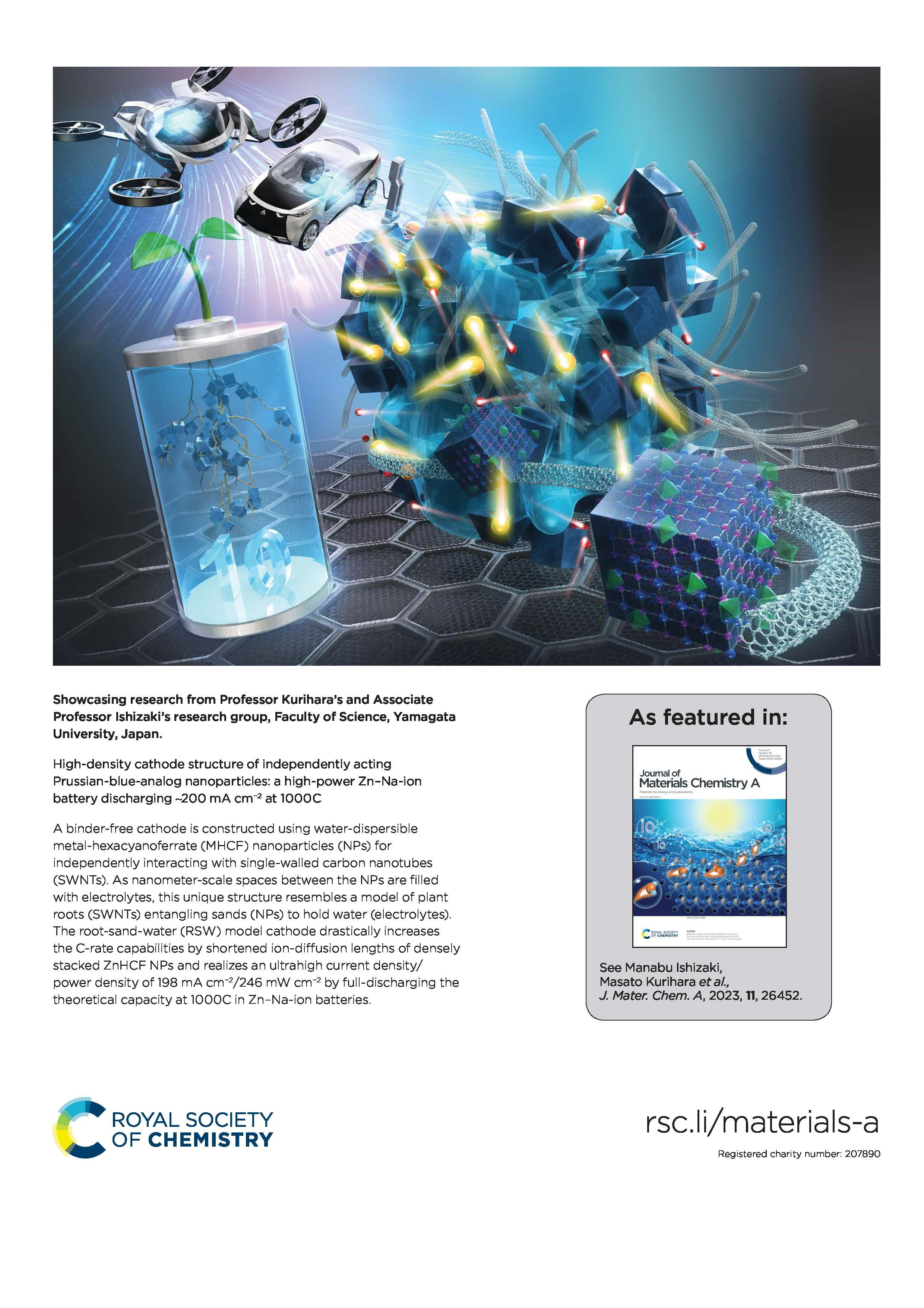

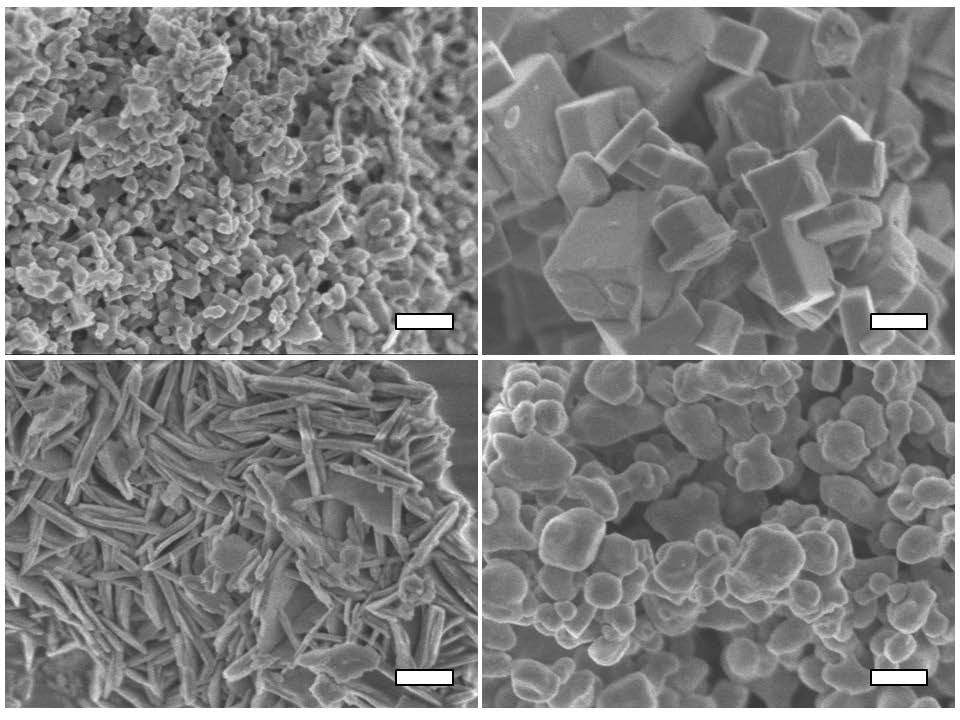

クリーンなエネルギーサイクルの構築に向けた材料開発・デバイス構築が求められている。この達成に向けて、錯体化学やナノ材料化学の技術・知識を組み合わせ、物質の形・サイズ・構造を制御し、機能開発へと繋げている。機能発現・制御のために、機能性ナノ材料の分散化をキーワードに進めている。代表的な成果として、研究(1):多孔性配位高分子ナノ結晶とカーボンナノチューブを組み合わせた新規電極作製と超高速充放電化、研究(2):金属組成の原子レベルでの制御を行ったナノ粒子を前駆体とした水の電気分解触媒の開発がある。研究(1)では、負極に亜鉛金属を用いることで安全性が高い二次電池作製し、10秒以下で充放電可能な革新的な電池の開発に成功した。研究(2)では、省エネルギーで水を分解し、酸素を発生させることを達成し、亜鉛金属空気二次電池の作製を目指している。社会に還元できる技術の確立を目指し、日々研究を進めている。

准教授 石﨑学(ナノ材料化学、錯体化学)

クリーンなエネルギーサイクルの構築に向けた材料開発・デバイス構築が求められている。この達成に向けて、錯体化学やナノ材料化学の技術・知識を組み合わせ、物質の形・サイズ・構造を制御し、機能開発へと繋げている。機能発現・制御のために、機能性ナノ材料の分散化をキーワードに進めている。代表的な成果として、研究(1):多孔性配位高分子ナノ結晶とカーボンナノチューブを組み合わせた新規電極作製と超高速充放電化、研究(2):金属組成の原子レベルでの制御を行ったナノ粒子を前駆体とした水の電気分解触媒の開発がある。研究(1)では、負極に亜鉛金属を用いることで安全性が高い二次電池作製し、10秒以下で充放電可能な革新的な電池の開発に成功した。研究(2)では、省エネルギーで水を分解し、酸素を発生させることを達成し、亜鉛金属空気二次電池の作製を目指している。社会に還元できる技術の確立を目指し、日々研究を進めている。

准教授 石﨑学(ナノ材料化学、錯体化学)

寄附・研究のお申し込みはこちら

いいね

0

会員ログイン